西田哲学の出発点

元来真理は1つである。知識において真理は直ちに実践上の真理であり、実践上の真理は直ちに知識においての真理でなければならぬ。(中略)まず天地人生の真相は如何なる者であるか、真に実在とは如何なる者なるかを明らかにせねばならぬ。(第2編 実在 第1章 考究の出立点)

・真理は1つであり、それは「知識」と「実践」の両方を伴わなければなりません。人は何をなすべきか、どう安心を得るかの前に、まずこの真の実在とは何かを明らかにしなければならないのです。

「認識」と「認知」の違い

真実在は普通に考えられて居る様な冷静なる知識の対象ではない。我々の情意より成り立った者である。即ち単に存在ではなくして意味を持った者である。それでもしこの現実界から我々の情意を除き去ったならば、もはや具体的の事実ではなく、単に抽象的概念となる。(第2編 実在 第3章 実在の真景)

・西田にとっての「知識」は情報としての知識とは違って、頭と身体の両方で知ることを意味しています。

・哲学にとってもう1つ大事なことは、「情意」だとも言っています。情意とは、容易に言語化されない「思い」のようなものです。

・知識と情意のふたつが揃わないと哲学は始まりません。頭脳が明晰なだけでは哲学は始まらない。頭脳と同時に心も育み、開花していかなければなりません。

・人間は無数に存在しながら、同時に人類という1なる存在です。同じ人間は存在しない、という真理があり、すべての人間は人類であるという真理があります。現実の世界では、別々のものも、実在の世界においては「1なるもの」だと言っています。

・「動揺」という言葉は、今日では心理状態を示す言葉ですが、西田にとっては違いました。世界は「動き」、私たちの心が「揺れる」。一瞬たりとも同じ世界は存在しない。これは彼が言う「実在」の在り方を表現する言葉でもあります。

全体像を把握する

1. 純粋経験 =西田思想の根底

2. 実在 =真の実在の探求(哲学の始まり)

3. 善 =独立した倫理学(人生学)

4. 宗教 =哲学の帰着点

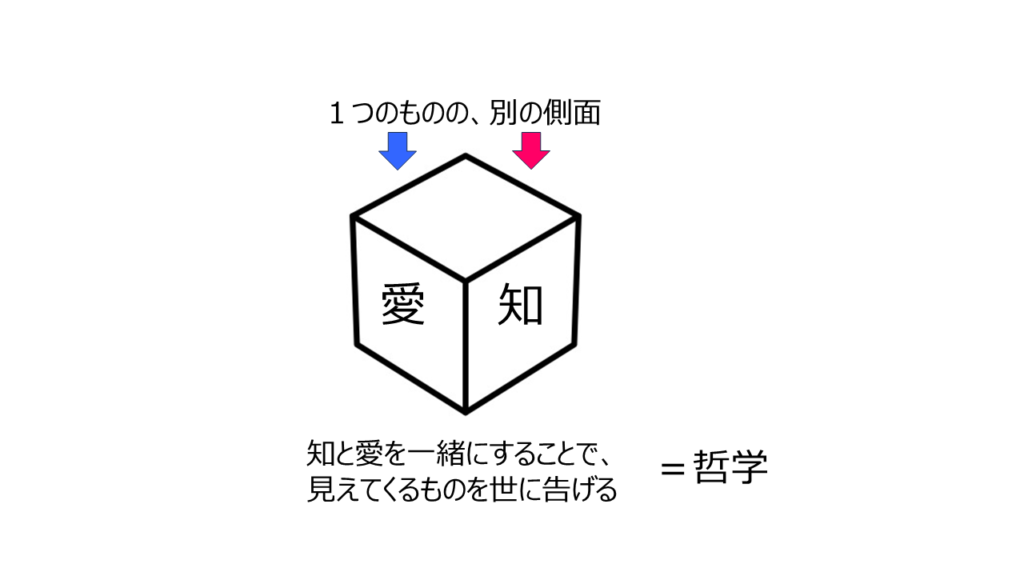

:知と愛 =善の研究の扉(哲学は知と愛である)

知のちからと愛のはたらき

知と愛とは普通には相異なった精神作用であると考えられている。しかし余はこの2つの精神作用は決して別種の者ではなく、本来同一の精神作用であると考える。しからば如何なる精神作用であるか、一言にて云えば主客合一の作用である。我が物に一致する作用である。(第4編 宗教 第5章 知と愛)

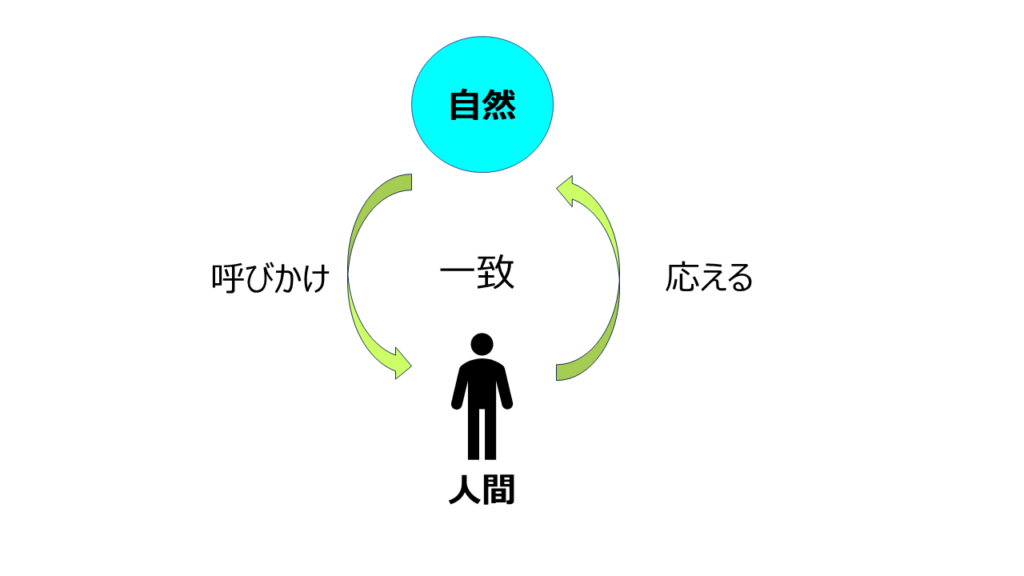

・「知る」と「愛する」という営みは、一見すると2つの異なる認識方法のように映ります。しかし、それらは「主客合一の作用」、すなわち自分と対象が1つになろうとするとき、ともに動き始めるものです。

「主客合一の作用」とは

普通の知とは非人格的対象の知識である。たとい対象が人格的であっても、これを非人格的として見た時の知識である。これに反し、愛とは人格的対象の知識である。たとい対象が非人格的であってもこれを人格的として見た時の知識である(第4編 宗教 第5章 知と愛)

・人間が、対象に「いのち」を感じる認識を「人格的対象の知識」といいます。

・ここでの「人格的対象」は「いけるもの」と置き換えることができます。「非人格的対象」は「止まっているもの」ということになります。

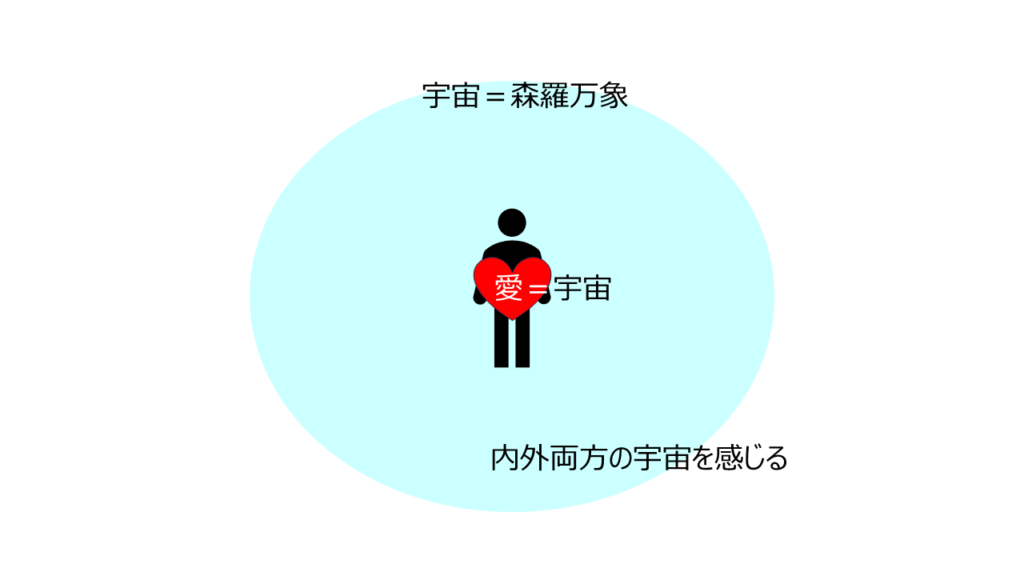

…古来幾多の学者哲人のいった様に、宇宙実在の本体は人格的の者であるとすると、愛は実在の本体を補足する力である。物の最も深き知識である。(第4編 宗教 第5章 知と愛)

・彼が考えた「宇宙」は森羅万象の異名です。さらに「宇宙」は、外的空間だけでなく、内なる世界をも包含する言葉です。

「私」が「わたし」に出会う

また我々が他人の喜憂に対して、全く自他の区別がなく、他人の感ずる所を直ちに自己に感じて、共に笑い共に泣く、この時我は他人を愛しまたこれを知りつつあるのである。(第4編 宗教 第5章 知と愛)

・人間が、対象に「いのち」を感じる認識を「人格的対象の知識」といいます。

我々が華を愛するのは自分が花と一致するのである。親が子となり子が親となりここに初めて親子の愛情が起こるのである。(第4編 宗教 第5章 知と愛)

・「愛」とは、生けるものの本質を掴むちからです。花の中には生けるもの、いのちがある。それを感じたときに私たちは花を愛し、そして花に愛されていると感じるのです。

・ここでの花は自然の象徴です。自然は私たちにいつも呼びかけてくれます。しかし「知る」ことしか知らない者は、その呼び声に応えられません。しかしその声に応えさえすれば、そこに循環が生まれます。これが一致です。

哲学の「目的」

・西田にとっての「哲学」は、単なる知識の集積や統合ではありません。それは世にいう学問でもなかったのです。「いのち」を賭けるべき何ものかでした。

「自己」の世界にふれる

・西田の「宗教」とは、宗派的宗教とは異なる、「大いなるはたらき」のことです。「大いなるもの」を西田は『善の研究』で「神」と書いています。もちろん、彼がいう「神」は、現代の私たちが想像する宗派的「神」ではありません。

「大なる自己」と「小なる自己」

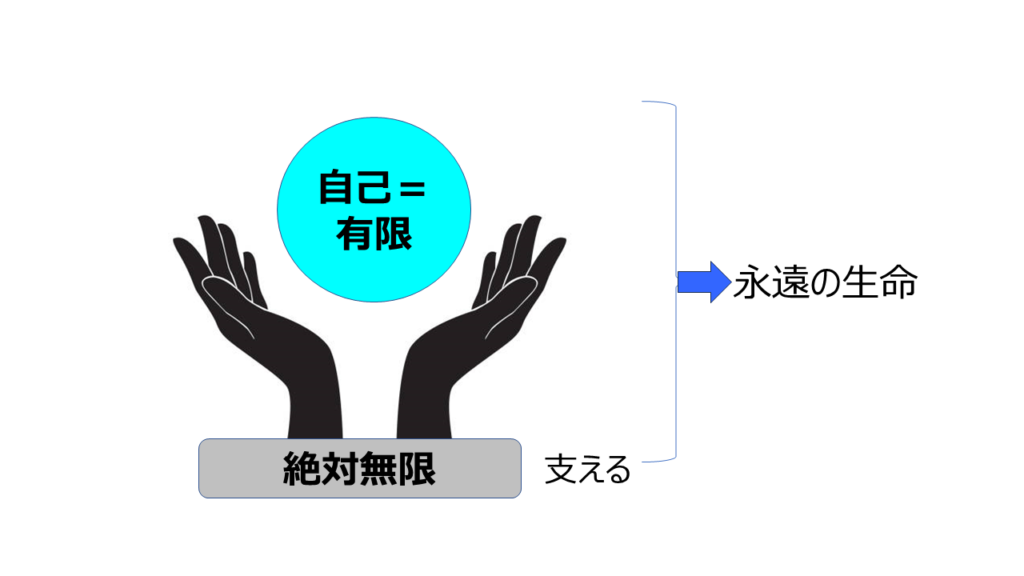

宗教的要求は自己に対する要求である。自己の生命についての要求である。我々の自己がその相対的にして有限なることを覚知すると共に、絶対無限の力に合一してこれに由りて永遠の真生命を得んと欲するの要求である。(第4編 宗教 第1章 宗教的要求)

・大いなるものを求めるのは、真の「自己」に出会いたいという要求です。

・人はそのとき、自分が絶対的なものではなく、有限であるという認識によって、それを支えている「絶対無限」のちからをはっきりと感じ、それと1つになって、永遠の生命を得ようとするのです。

・「宗教的要求」は、単に大いなるものを求めるだけではなく、同時に人間が、人間の限界を知る出来事であるのです。さらに重要なのは、みずからの限界を感じることが同時に無限を感じることである、という世界観です。

・大いなるものの前に出るとき、人は、必然的に「小さき者」になります。しかし、「小さき者」であることの自覚こそが、内なる偉大な「自己」の発見に直結する。

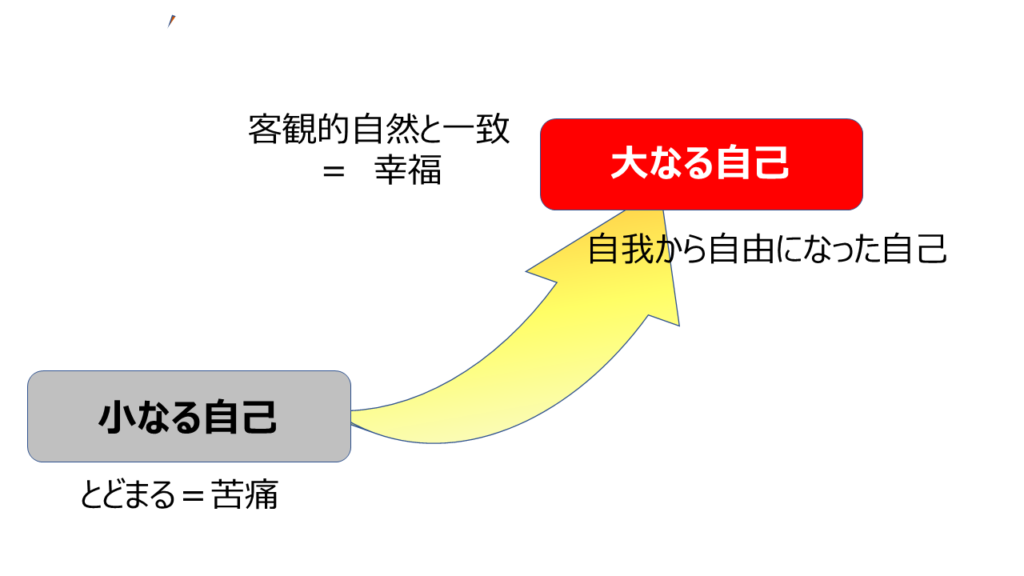

真理を知るというのは大なる自己に従うのである、大なる自己の実現である(ヘーゲルの言った様に、すべての学問の目的は、精神が天地間の万物において己自信を知るにあるのである)。(第1編 純粋経験 第3章 意志)

・西田にとって、「哲学」とは、「小なる自己」を通じて、「大なる自己」へと至る道であり、「大なる自己」の世界の叡智を「小なる自己」の世界へと運ぶはたらきです。

・「大なる自己」とは、自我から自由になった「自己」、無私なる自己と考えられます。

我を手放す

我々は自己の安心のために宗教を求めるのではない。安心は宗教より来る結果に過ぎない。宗教的要求は我々の已まんと欲して已む能わざる大なる生命の要求である。(第4編 宗教 第1章 宗教的要求)

・「安心」は「救い」と置き換えてもよく、「大なる生命」は、内なる「神」であるともいえます。人間は救いを求めているだけでなく、「神」が人間を救いたいと求めているのです。

「無心」の世界

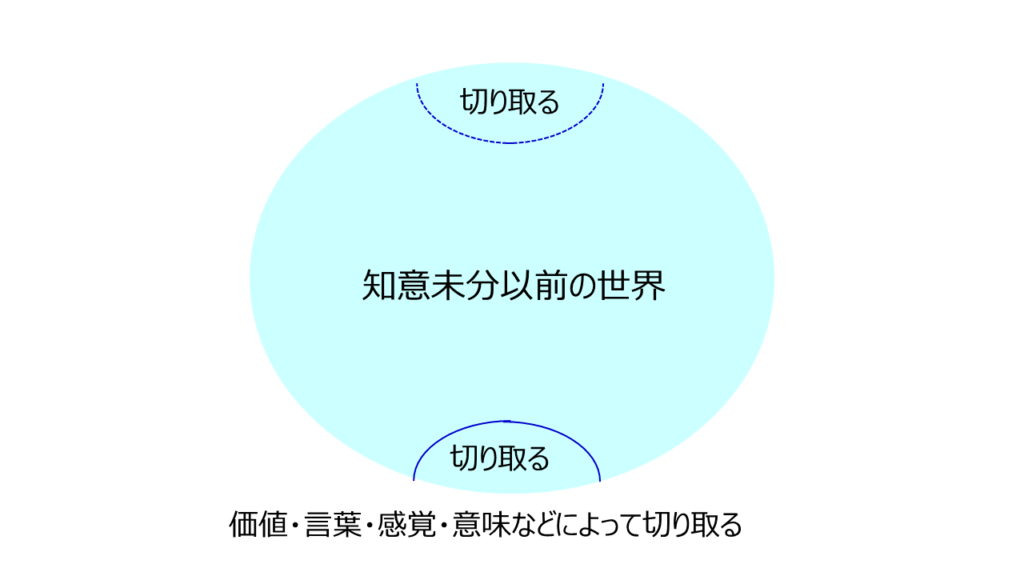

我々は知識においてまた意志において意識の統一を求め主客の合一を求める、しかし、こはなお半面の統一にすぎない、宗教はこれらの統一の背後における最深の統一を求めるのである。知意未分以前の統一を求めるのである。(第4編 宗教 第1章 宗教的要求)

・「知意未分」とは私たちが個人の意識によって世界を価値づける以前の、ありのままの状態です。そのありのままの世界を私たちは、価値、言葉、感覚、意味などによって「切り取って」いるのです。

「善」の定義

かく考えて見れば意志の発展完成は直ちに自己の発展完成となるので、善とは自己の発展完成self-realization であるということができる。即ち我々の精神が種々の能力を発展し円満なる発達を遂げるのが最上の善である。(第3編 善 第9章 善(活動説))

・善とは、「自己の発展完成」であり、人が真の意味で自分であること以上の善はありません。

・善は「行為」によって体現されるべきものであり、行為は常に「意識」を伴わなくてはなりません。

・善は「人類」への愛です。

西田哲学の「骨」をつかむ

真の知的直観とは純粋経験における統一作用其者である、生命の捕捉である、即ち技術の骨の如き者、一層深く云えば美術の精神の如き者がそれである。(第1編 純粋経験 第4章 知的直観)

・「純粋経験」とは「実在」を経験することです。「実在」は「純粋経験」を通じてのみ経験されます。

・「知的直観」は「純粋経験」が起こるとき、自ら生起する「意識」の動きのことです。

ありのままの世界

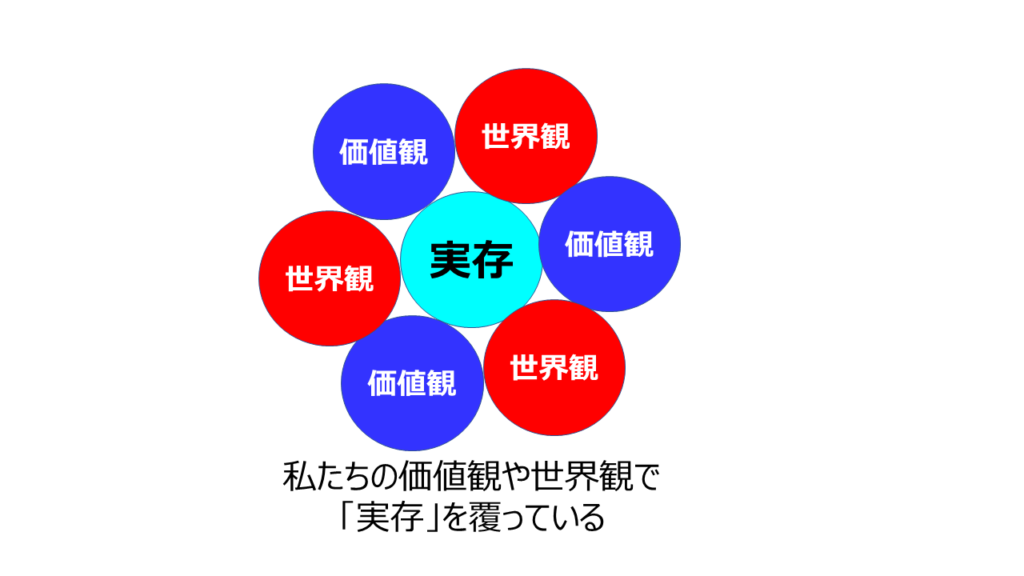

・「実在」を感じるには、世界をありのままに感じなければなりません。しかし、この「ありのままの世界」を感じることが簡単ではありません。私たちがそれをさまざまなもので覆い、見えなくしてしまっているのです。

・気がつかないうちに「実在」を覆ってしまっているもの、それが私たちの価値観や世界観です。例えば、現代人にとって、実証可能な科学的世界観が常識になっています。

「不可知」なもの

全知全能の神なる者があって我々の道徳を維持するとすれば、我々の道徳に偉大なる力を与えるには相違ないが、我々の実行上かく考えた方が有益であるからといって、かかる者がなければならむという証明にはならぬ。此の如き考えは単に方便と見ることもできる。これらの説はすべて神を間接に外より証明せんとするので、神其者を自己の直接経験において直にこれを証明したのではない。(第2編 実在 第10章 実在としての神)

・「実在」とは何かを考えることは、そのまま「神」とは何かを考えることです。

・西田にとっての「神」は、根本的には「不可知な存在」でした。存在することは確かだが、知り尽くすことができないもの、それが「不可知」なものです。

・人間が造った「価値」に「神」を当てはめるのではなく、「神其者を自己の直接経験において直に」認識することです。

・時折、自分は、何ものかに「生かされている」とも感じることがあります。これが西田のいう「実存」の経験なのです。

「純粋経験」とは何か

純粋というのは、普通に経験といって居る者もその実何らかの思想を交えているから、豪も資料分別も加えない、真に経験其の儘の状態をいうのである。例えば、色を見、音を聞く刹那、まだこれが外物の作用であるとか、我がこれを感じて居るとかいうような考えのないのみならず、この色、この音は何であるかという判断すら加わらない前をいうのである。(第1編 純粋経験 第1章 純粋経験)

・「純粋経験」とは、事実そのままに知ることであり、全く自己の細工を棄てて、事実に従って知ることです。

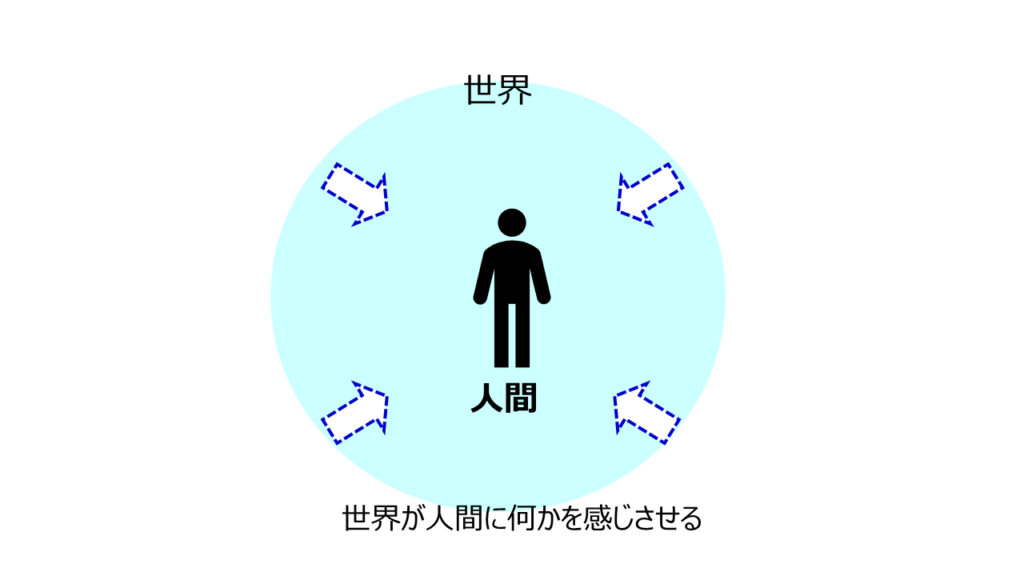

・通常、私たちは、「私が世界を感じる」という人間が主語になる世界に生きていますが、西田はこれを逆転させ、「世界が人間に何かを感じさせる」という世界に導きます。

・純粋経験は、自分を垂直的に深く見つめることです。西田は自分を垂直的に深く見つめるために、座禅にわが身を投じました。

「メガネ」を外して世界を見る

・「純粋経験」を妨げるものとして、①思想、②思慮分別、③判断の3つがあります。言い換えれば、この3つから自由になることが「純粋経験」の始まりだということになります。

・「純粋経験」とは、「メガネ」を外して世界を見ることです。西田の哲学は、不要なものを極限まで削っていく引き算の哲学です。

日常の再発見

・西田は「純粋経験」のことを「知的直観」、「知的直覚」と言い換えることがあります。「直観」とはまさに「直に観る」ことです。

・人間は日々の生活で「知的直観」を深く経験し、体現しています。しかし、そのことを私たちはあまり自覚的ではありません。問題は「知的直観」が働いていないことではなく、それを自覚できていないことなのです。

わたしの哲学

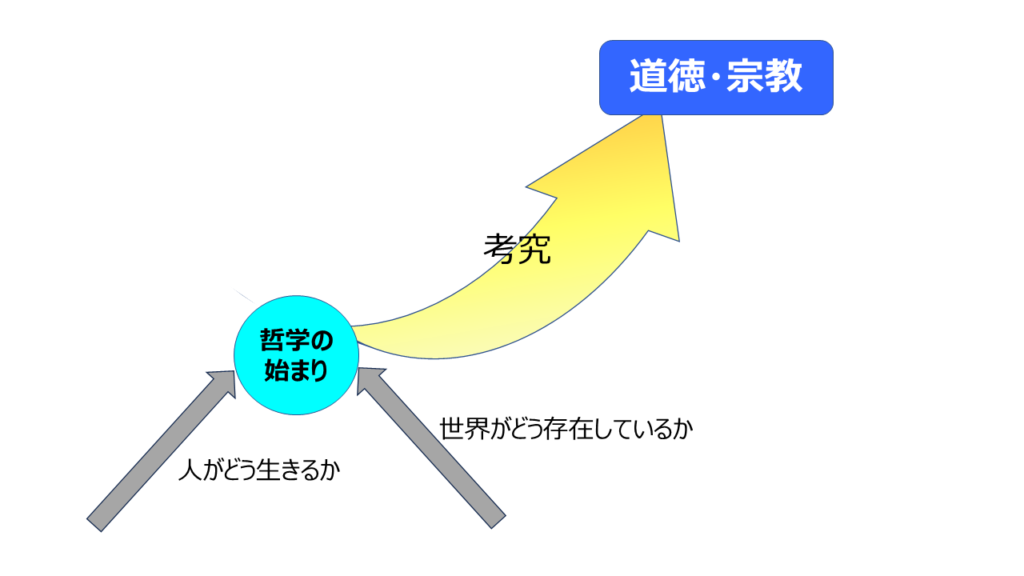

世界はこの様なもの、人生はこの様なものという哲学的世界観及び人生観と、人間は隠せねばならぬ、かかるところに安心せねばならぬという道徳宗教の実践的要求とは密接の関係を持っている。人は相容れない知識的確信と実践的要求とをもって満足することはできない。たとえば高尚なる精神的要求を持って居る人は唯物論に満足ができず、唯物論を信じて居る人は、いつしか高尚なる精神的要求に疑いを抱く様になる。 (第2編 実在 第1章 考究の出立点)

・世界がどう存在しているのかという認識と、人はどう生きるのかという人生観が交わったところに哲学の始まりがある。

・それは私たちを道徳のみならず宗教の世界にまで導く。そのとき人は、考えられた真実ではなく、生きられ、体得され、体現される真実を強く望むようになる。

この記事はNHKテキスト 100分de名著、西田幾太郎「善の研究」(若松 英輔氏)をベースに書かれていますが、管理人独自の見解も多く含まれています。また、図表は管理人の独断と偏見で作成したものです。

出典:若松英輔,NHKテキスト「100分で名著 西田幾太郎 善の研究」,2019年9月,NHK出版